2014年5月28日,沈阳,时近端午,节日气氛渐浓。

当晚20时40分许,在车水马龙的青年大街浑河桥桥北,一辆黑色吉普突然失控,直接越过中心护栏,闯入逆向车道,与由北向南行驶的四辆车发生猛烈撞击。

在那场车祸中,被抢救过来的是著名表演艺术家田连元,而他的小儿子则因伤势过重,当场失去生命体征。

最后查明,肇事司机系醉驾。

● 田连元(左)与小儿子田昱(右)合影

“他被砸以后,三秒钟的时间里,我始终认为他意识还是清醒的,他用剩余的知觉把车开到边上停稳才死去。”田连元坚信,儿子在生命最后一刻救了自己。

彼时田连元伤势严重,差点高位截瘫,在重症监护室抢救了7天,硬是咬牙挺了过来。

10年后,田连元在《十三邀》里提及此事,仍难以释怀:

“我儿子开车开得最好,老接我送我。但那辆车是从对面飞过来的,正好砸他了。所以人生光彩的一面,很多人都有,但黑暗的一面,不为人知......”

田连元曾概括自己的身世,20多岁丧父,40多岁丧母,70多岁丧子。

因此,那一刻,他对大家的忠告尤令人动容:

“好好活着,活好每一天。如此而已。”

1、《杨家将》轰动全国

“活着”是一个宏大又具体而微的命题,偶然与必然彼此角力,祸福也是每每相依,因此,“命运”的安排自然又诡谲,无常又充满了巨大的戏剧性。

田连元是一个辩证唯物主义者,但儿子去世10年,他仍无法摆脱对宿命的笃信,包括那些猝然而至的灾难,包括升腾跌宕的人生轨迹。

“每个人到这个世界上来,都是带了任务的,为农、为工、为兵、为商、为官、为艺、为总统等等。我的任务就是说书。”

● 田连元在说书

芸芸众生的际遇不乏个体的天赋异禀,更有时代的风云际会。

上个世纪80年代中期,电视开始在千家万户普及,彼时,已经在当地名声大噪的田连元应邀去辽宁电视台讲长篇评书《杨家将》。

他非常高兴,在电视上说评书,是中国评书史上的首开先河之举:

“要知道,电视那可是当时的‘新媒体’,评书是古老的传统艺术,怎么让二者结合,扩大评书的影响力,我认为很有必要。”

当年,之所以录《杨家将》,是因为北宋这个最有名的军事家族满门忠烈,世代传颂,里边的人物如杨继业、杨六郎、穆桂英、佘太君等人的事迹家喻户晓,加之此前在本溪和中央广播电台播过后,大受好评,因此,对于登上电视的广阔舞台,让评书这门传承了千年的艺术形式重焕生机,田连元充满了期待。

但电视台最初只允许他每次讲5分钟,因为怕时间长了,观众会产生视觉疲劳。

他一听大失所望,评书是以故事性取胜的,短短的5分钟又如何能将故事讲得曲折有致,扣人心弦呢?这显然违背了评书艺术的规律,于是,田连元据理力争:

“你们要开设这个栏目,不就是为了它能站得住脚吗?如果站不住脚,你们枉费徒劳,有什么意义呢?所以我认为不能少于20分钟,如果20分钟不可以的话,那你们去另找别人吧。”

尽管电视台最终妥协了,但内部还是有很多反对声音,他们认为评书只能听,不宜看。

于是,田连元暗下决心,给自己制定了严苛的说书标准,在短短的20分钟里,要达到几个要求:一是要有点趣儿,二是要有点味儿,三是要有点劲儿,再一个是要有点词儿。

为了到台上更游刃有余,他经常去所住旅社附近的中山公园排练,在一处较为幽静的树林里,他边绘声绘色地讲,边配合着丰富的肢体语言,有时金刚怒目,有时笑逐颜开;时而辗转腾挪,时而仰天长叹......晨练的人偶尔经过,有的驻足观瞧,有的则面露惊色,疾步离开。

1985年,田连元在辽宁电视台开始录制《杨家将》。

当时绝大多数人对这档节目都没信心,甚至连电视台的摄像师们都不愿意给他录,和其他节目光影声色,精彩纷呈相比,评书演员只站在那里,讲足20分钟,镜头都不需要推拉挪移,以至于摄影师根本无用武之地。

《杨家将》播出几十期后,他非常期待观众的反馈,于是去问电视台,对方回答,观众好坏意见都没有。

一枚石子儿用力投进去,却水波不兴,这让他充满了挫败感。

但没想到30多天后,有一场足球赛在评书时间进行转播,结果第二天,辽宁电视台总编室和有关部门的电话从早到晚,就没断过,观众纷纷质询:评书讲到一半,为什么不播了?

电视台这才恍然大悟,原来,田连元的评书居然有这么多观众在听!在看!

于是田连元快马加鞭,一共录了150讲。辽宁电视台的统计数据出来后,所有的人皆大喜过望:从总体节目来看,《杨家将》的收视率仅次于《新闻联播》;以文艺节目作参照,仅次于香港的电视连续剧《上海滩》;在自制节目中,《杨家将》则一骑绝尘。

● 田连元《杨家将》评书海报

随后,《杨家将》相继在北京和其他省市自治区播出,从塞北到江南,从繁华大都到边陲小镇,皆引起轰动。

田连元就这样成为了让评书走进电视的第一人,他庄谐相生、挥洒自如的风格被誉为“田氏幽默”。

有人曾写诗赞美他:

“空巷说杨门,慷慨诉国魂,文堪会元榜,武威田将军。”

其后“无台不田”,他以一己之力开启了评书行业的新纪元,引领电视评书风潮20年。

多年后,有人回想起听评书的经历,仍津津乐道:

● 田连元绘声绘色的评书现场。图源:《十三邀》第八季

“当时有电视书场,田连元先生的《杨家将》,袁阔成先生的《三国演义》,刘兰芳先生的《呼家将》,连丽如先生的《康熙微服私访记》,我都是追着听。”

评书按照内容来分类,有“长枪袍带书”、“短打公案书”和“神怪狐鬼书”三种。

在书馆时代,评书艺人流转于各地茶肆说书,一辈子安身立命的看家本事基本就是一部书。

但让田连元艺术生命长青的远不止一部《杨家将》。

在《杨家将》一战成名之后,田连元又携《瓦岗寨》《包公传》《小八义》等长篇评书在电视中亮相,观者如云,蔚为盛况。

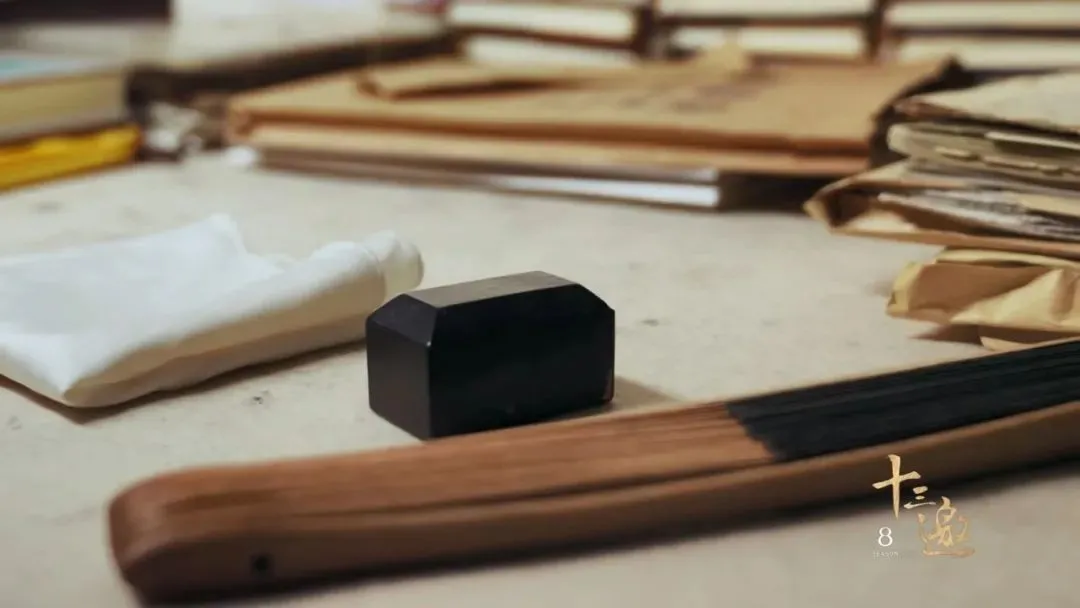

● 田连元评书时的“老搭档”。图源:《十三邀》第八季

九十年代,田连元的另一部电视评书代表作《水浒传》也闻名遐迩。

《水浒传》的故事流传甚广,一百单八将皆身怀绝技,各有擅场,为了让每个人物都能鲜活生动地树立起来,他研究了大量的史料,包括稗官野史,并参考了不少其他民间曲艺版本,使人物的塑造栩栩如生,“无不让人如见其人,如闻其声。”

田连元因为《水浒传》讲得好,后来中央电视台拍摄电视连续剧《水浒传》,特别聘请他担任了顾问。

评书作为中国老百姓最喜闻乐见的艺术形式之一,承载了几代人的共同记忆。

● 田连元在电视台演播《水浒传》

“如果中国有童话,田老师就是我的童年邓布利多,还有单田芳老师,好像东北和评书是天然的cp,不知道其他地方如何,东北是语言大师的土壤,这里有最爱故事的人,最戏剧的命运,最荒凉的漂泊,最豁达的原谅。评书是早晨五点和早上六点最大的期待,是我对历史故事在当年的全部认识,是对善恶有报的英雄情节的全部想象。”

2、“流落江湖便是薄命人”

曲艺行当有一种关于评书的说法:评书“不养老,不养小”,说的是评书演员年龄太大或太小都不吃香,年纪大了体力和气息跟不上,年纪小则因阅历不足,在评人、评事、评情、评理方面缺乏说服力。

田连元最初的失败就是源于后者。

他最早的一次登台,可以上溯至7岁。

此前,东北还未解放,辽沈战役打响。

兵荒马乱之中,家人带着幼小的他一路逃难,从四平,到抚顺,至沈阳,后从新民足足走了8天,才抵达锦州。所过之处,哀鸿遍野。

● 辽宁战役时期照片。图源:辽宁日报

单田芳也曾在自传中提及长春围城时的惨烈情境:公共厕所变成了抛尸场,老师在课堂上哭着向学生乞食,一位行人捡起路边的砖头啃了两口又扔在地上……

战争的残酷,可见一斑。

流落到林西煤矿时,父亲把田连元抱到书桌的角儿上去给观众表演。

父亲弹奏过门,田连元摇头晃脑,唱了一个西河大鼓的小段,煞有介事的劲头引起哄堂大笑。那成为他后来长达半个多世纪的艺术生涯的伏笔,无意为之的背后,却隐约可见日后浓墨重彩的显影。

不久,他们又逃至天津。天津解放后,父亲决定不回沧州盐山老家了,遂定居于南郊咸水沽镇,做艺演谋生。

田连元当时上了天津师范附属小学,三年级时被评为全校唯一的“模范儿童”,并在表彰大会上发言。

后来,父亲得了肝炎,肺部也出现了问题,家中唯一的经济支柱倒下了,作为长子的田连元不得不子承父业,负责养家糊口。

那一年,他刚满14岁。

● 少年时期的田连元

他的老师王少东对此很惋惜,当着全班的同学宣布:

“从今天起,田长庚(田连元原名)就要离开学校终止学业了。按说根据田长庚同学的学习成绩,他一定会考上中学、高中、大学,作出突出贡献的,但因为父亲病重,生活困难,他不得不辍学学艺......不过我相信,田长庚同学无论干什么工作都会干好,干得很出色的!同学们用热烈掌声欢送他!”

他收拾好书本,背上书包,给老师深深鞠了一躬,从教室里快步离开。当他走进上学时必经的胡同时,就听见后面有人齐声大喊:

“田长庚!”

他回头一看,全班同学都出来为他送行,他微笑着,向他们挥手作别......但转过身,却哭了。

从此,他的少年时代彻底结束了,天真烂漫的,且胸怀凌云之志的光焰人生瞬间寂灭,当他投入枯燥漫长的学艺生活时,就像被缚于飞驰的战车之上,匆遽向前。

他每日5时即起,雷打不动地走40分钟,去和一位拳师打形意拳,回来后再与同楼而住的京剧演员一起练功,因为急于求成,有一天,他将腿吊在滑轮上20分钟,导致后来走路时一瘸一拐。

不久,他开始学三弦。冬天“三九”下雪后,父亲让他穿着棉衣坐在院子里去弹,当手指冻僵弹不了的时候,父亲命他把手插在雪堆里去缓冻。

后来,田连元还跟着名震一方的武术大侠岳家麟,训练过拳术和剑术。但田连元真正的师父是曲艺名家王起胜,田连元9岁时就已拜其为师。

14岁,当他需要一个艺名以行走“江湖”时,师爷便将田长庚改成田连元,寓意为“连中三元”。

● 青年时期的田连元

学艺3年后,17岁的田连元,终于有了第一次登台机会,但这次登台却给初出茅庐的田连元一个沉重的打击。

当时台下观众不过10位,其中一位或许还是无心听书的等人者。心慌意乱的田连元踌躇半晌,终于开口:“传令官手持令箭,只见上面写着一个斗大的令字”。

话音刚落,他就意识到自己说错了,“令”字若如斗大,该有半扇门之巨了!但覆水难收。

结果,一场评书说下来,台下只剩6人。

他于是和父亲说,“爸,我干不了这一行。”

父亲反诘道:“那你干什么去?”

随即,父亲又安慰他:“别看今天这几位观众,他们没走,就是在欣赏你的艺术。”

但这番话并没有撼动他转行的想法,其后他试图去报考中国戏曲学校;也曾在朋友的力荐下,考虑去天津人民艺术剧院歌舞团当三弦伴奏员,但最终都未能如愿。

走投无路之下,他转场到了津西杨柳青镇演出,通过说《大隋唐》,才开始有了起色。

● 田连元《隋唐演义》评书海报

渐渐地,他的观众有了四五十人,也时现笑声。有个同行听了田连元说了一场书,对田连元父亲说,“连元说的没毛病,像是门里出身。”

但高兴没几天,他去了别的场地后,观众又变得寥寥无几。

后来,田连元转战到济南。当时济南有一个说书大家叫张立武,有一天张立武生病,田连元临时救场,代说了两天后,张立武的徒弟便透露,“你演这两天,俺师父在外头听了你两天。他说,这小子说的挺好,将来再发展发展,能出息个角儿。”

“张立武这句话,让我足足兴奋了三天,好像我已经成角儿了。”

不久,辽宁本溪曲艺团去济南招人,此前因为招生者看到田连元的演出,于是将其吸纳进团。

结束了多年的漂泊,田连元终于有了“组织”。

最初,他只是为团里的台柱子刘彩琴(刘彩琴后来成为了他的妻子)伴奏,始终没有登台说书的机会。

● 田连元与刘彩琴

有一天,幸运自天而降。当时团里安排演出,其中有个场地在本溪近郊的彩屯,因为较为偏远,又是晚场,大家都不愿意去,田连元毛遂自荐。

那时,他日场给刘彩琴弹完弦,晚上就骑自行车直奔彩屯书场说晚场。

第一天,书场内有六成观众,七天之后,书场已经满员。观众奔走相告:“有个小年青的,说得好,听听去!”

田连元说完了三个月的《隋唐演义》,迎来了人生中的第一个高光时刻:场场座无虚席。

1965年,辽宁举办了一次全省范围的说新唱新曲艺大会演。在其他代表队各展绝活后,田连元携《追车回电》上场,“没想到刚说了没几句,包袱就响了。”当他收束最后一句后,台下爆发出雷鸣般的掌声。

他走下台时,欢呼声仍此起彼伏。随后,多家报社、杂志社纷至沓来,对其予以了全方位的报道。

那年,田连元24岁,成为了中国评书界一颗冉冉升起的新星。

● 图源:《十三邀》第八季

当时的中央电台甚至派人来,力邀他到北京,录制《欧阳海之歌》和《渔岛怒潮》。“那个时候没有电视,这两部书要在中央人民广播电台播出,就等于蜚声全国了。”

他正想大展宏图时,“十年浩劫”却拉开了序幕。

23岁即当上了曲艺团业务团长的田连元首当其冲,曾经,他在容纳400人的曲艺大厅意气风发地说评书;后来,他在那里当众做检讨。

1969年4月,田连元被下放到桓仁县梨树沟:“整个沟里没有电灯,只能点油灯,四周环山,坡下一条河水。”

那时,他上山砍树,下田插秧,备尝古人所谓“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”之辛,但聊以慰藉身心的是,偶尔能去说说评书,他曾应命去改演京剧样板戏。排练《杜泉山》(即后来的《杜鹃山》)时,他扮演的温其久有句唱词:“山穷水尽被围困”,那一刻,他觉得是在唱自己的处境。

当时代的悲剧终于落幕时,属于无数个体的遭际才峰回路转。

直至1985年,《杨家将》的大获成功,让他登上了评书艺术之顶,俯瞰群山万壑,波涛如怒。

● 田连元在BTV文艺《春节欢乐汇》上,生动演绎《杨家将》片段

3、将“半身艺术”变成了“全身艺术”

在曲艺界,评书的地位一向最高。是何道理?与其他娱乐性更强的艺术形式相比,评书不仅有娱乐性,还富有知识性,可谓包罗万象,因此评书在某种意义上承担了一种教化民众的使命。难怪过去老艺人们常讲一句口头禅:“说书人的肚子,杂货铺子”。

鉴于此,田连元认为,评书演员的涉猎面应该“多广杂”,这样才配得上“说书先生”的称谓。为厚积文化底蕴,田连元早年辍学之后,除了在天津南市的旧书摊上,如饥似渴地读了些古今中外的经典外,他还借读同学的课本,系统地自学。从1954年到1961年,7年的时间里,他学完了初中、高中,乃至大一的语文、历史、地理等课程。

● 在录音棚看书备稿的田连元

后来,他奔波于各地时,仍以书籍傍身。

1962年,田连元去参加在抚顺举办的“说新书,说好书”的现场工作交流会,碰到了时任辽宁省曲协主席的王铁夫,在他的建议下,田连元认真记下了很多必读书目。他甚至还专门研读了斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特表演体系和希区柯克的悬念推理。

因为博览群书,这让他能在讲起评书时,上知天文下晓地理,甚至“旁门左道”的冷知识,也都信手拈来。当年他说《水浒传》时,顺带着科普了一下老虎的发情期是怎么回事,他讲短篇评书时经常会模仿著名小说家欧亨利和莫泊桑的结尾,以“意料之外,情理之中”的处理令观众耳目一新,回味无穷。

在他看来,艺人是“大匠”,得有杜甫作诗的精神——“语不惊人死不休”,“没有这个精神,你怎么说评书?观众凭什么花钱买票听你在这儿白话?”

但若想成为一个优秀的说书人,不仅要学富五车,嘴皮子功夫厉害,同时要习得“十八般武艺”,为此,他弹三弦,学拳道,练刀功,唱样板戏,做导演,学诗文,写剧本,此外,还担任过主持人。所谓“功夫在诗外”,其实适用于所有的艺术:

“曲艺界很多人囿于界内,这是这门艺术不能充分发展的原因。受公孙大娘舞剑启发,王羲之将书法写出了舞剑的感觉。话剧的语言、歌剧的形体、卓别林的默片、戏曲的唱念做打都应成为评书演员借鉴的对象。”

世界是普遍联系的,艺术更是相通的,博采众长后,才能自成一派。

他认为,评书最大的魔力在于,既无华丽的戏装、闪烁的灯光,也无特别的音响,完全以纯虚拟的表演形式,一个人撑起一台戏,搅动江湖风云,弄得满堂生辉,这是一种酣畅淋漓的艺术创造和自我挖掘的审美表达。

为了让自己的评书既好听又好看,他将评书的内容做到烂熟于心,对绕口令和贯口词的驾驭,亦如行云流水,一气呵成。排练时,他常对着镜子设计忠于人物的形体动作,甚至包括各种表情,嬉笑怒骂间,或横眉冷对,或满面春风,或大惊失色,或捶胸顿足...... 言出色动,色随形动,使表演艺术中的“手眼身法步”达到了和谐统一,臻于化境。

● 田连元在北京卫视,讲述《施公案》片段

他不仅让观众沉醉其中,“拔不出耳朵来”,他本人在表演时更是物我两忘,就像庄子那般“坐忘”:

“忘记今日何时,忘记姓名,忘记座上有贵要,我即古人,啼笑皆一。”

有专家评论说,田连元将评书这门“半身艺术”变成了“全身艺术”,他的评书不能只听,必须得看。

前几年,记者去采访,他说到激动时,嫌坐着施展不开,便要站起来,手舞之,足蹈之,兴之所至,还得来几个武打动作,哪怕到了耄耋之年,他仍老当益壮,出手不凡。

“我当过皇帝、宰相、元帅、使臣、平民、乞丐,但都是假的,追求说书人的境界和艺术真谛却是真的。”

更难能可贵的是,从艺多年,田连元从不拘泥于固有的形式和内容,在继承传统的同时大胆创新,在有限的空间创造出无限的魅力。

“在一块醒木、一把折扇、一块方巾的陪伴下,他从天津杨柳青的‘灯花儿’书场说到辽宁本溪彩屯书场;从辽宁广播电台说到中央电视台;从北京说到香港、台湾以及加拿大多伦多、俄罗斯圣彼得堡,足足说了65年。”让评书艺术成为深植于中国人情感结构中的全民文化记忆。

尽管随着时代的变迁,评书日渐式微,但田连元多年来仍到处奔走,表演经典书目,并扶持培养了张洁兰、卞志明、关永超、叶怡均等多位知名徒弟,为评书的传承注入了活水,被称为“中国评书艺术发展的见证人”。

4、“回看射雕处,千里暮云平”

2015年3月2日,评书界的“泰山北斗”袁阔成先生去世;2018年9月11日,一代宗师单田芳也离开了热爱他的观众。如今,曾叱咤风云的“中国评书四大家”业已失去“半壁江山”。

远去的是一个时代,留存的,永远是悲欣交集的故事,沉淀出岁月鎏金的底色。

八十余载,倏忽已过。识善恶,辨忠奸,书中乾坤荡,世态亦炎凉。但纵有酸甜苦辣穿肠过,豪气干云也疏狂。

所以,风风雨雨,纵化大浪,有道是“回看射雕处,千里暮云平。”

《全员嫌疑人》曝海报 小沈阳秦海璐共赴人性迷局

714资讯2025-01-22

《负负得正》曝预告 与朱一龙邱天共赴午夜拥吻场

408资讯2025-01-23

《异人之下》曝名场面特辑 胡先煦与傀儡斗智斗勇

400资讯2025-01-23

成本仅500万,女演员打擦边球,《寻龙迷棺》上映2小时冲上第一

397资讯2025-01-22

《白蛇:浮生》曝配音特辑 原班人马再续浮生情

395资讯2025-01-20

42岁姚笛近照曝光,身材发福胖到认不出,自曝已经三年没化妆

389资讯2025-01-23

《解密》西安路演获盛赞 陈思诚刘昊然解梦境之密

368资讯2025-01-23

陈思诚:《解密》是我迄今为止的创作峰值

365资讯2025-01-12

《负负得正》曝剧情预告 朱一龙邱天演绎钓系爱情

347资讯2025-01-23

Lady Gaga与席琳迪翁巴黎奥运会将合唱 共同表演《玫瑰人生》

346资讯2025-01-23